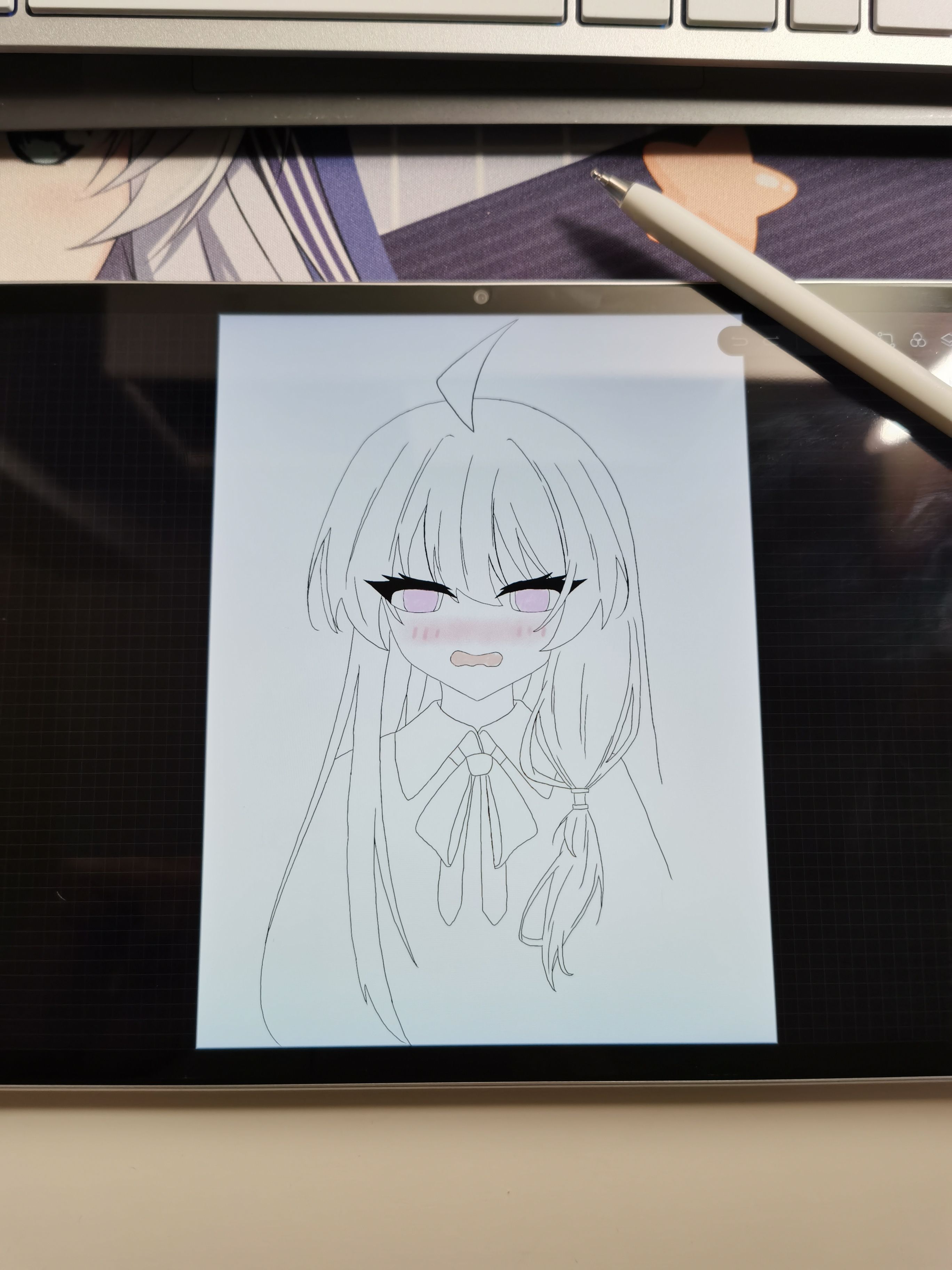

某天画的伊蕾娜

伊蕾娜的模型在台灯下泛着暖黄,灰白发梢仿佛凝结着冻河深处的回响,像是从窗外响起、从记忆中传来。琉璃色的眼眸、轻盈的长袍与裙摆、纤细却灵动的身姿、渺远而梦幻的歌吟,就像我曾以为能推导出星光的公式,在等号后徒留空集般的寂静。

我已经想不起记忆里的星空,甚至不知道自己是不是真的亲眼目睹过银河,那画面就好像那段如梦似幻、一往无前、足以被称为青春的熠熠生辉的日子一样不真实。

我想,我的确是在无忧无虑的颓废中、在未来的可能尚存时目睹了城市里难以见到的奇迹,于是问出了孩提时的好奇——“为什么它们这样明亮”。仅此而已,心底便幼稚地升起成为研究者的愿望,一如童年时那般,空白的未来里被填满了仿佛被许诺的星光。

于是那成为了此后生活的唯一路标,但是……无论是职高都上不了的人在初三用一年学完初中知识并考上普高,还是高一时在几乎最差的普高用一年在统考冲进全市前一千,又或者是当年如果学校坚决不开物理课就辍学去学的决心,这些以前多少会让心中升起悲壮与坚决的记忆,在如今看来却只剩下陌生,回想起来时,就像在看别人的回忆。

那时我天真地以为自己真的离那片星空更近了一步,真的觉得那种未来就是唯一的答案,但朽木终究雕不成钻石,自雕的朽木只会因为自己脆弱的质地分崩离析。在离开学校之后,事实也证明了决心并不能跨越天赋的极限,我并不能在没有指导的情况下掌握那些知识。寒冷的黑夜,在自诩为钻石的朽木身上留下无情的冻痕,而木头却只是随着水流飘荡,困苦地想要向前。

但是,就像协和最终坠落在新世纪的黎明,高昂的油耗与偶然的空难最终击碎了它对音障的挑战。四年前的那一纸答卷也分割了梦与清晨,代替言语做出我早已预料的宣判。虽然最后对于物理的成绩完全对得起最初的决心——近乎满分,但其它的部分听起来就像是滑稽的笑话了。

而当黑夜过后,我才如梦初醒地意识到,越来越近的未来里,并没有被许诺过无垠的星空,有的只是空白,如同无梦长夜的空白。

而我究竟是以怎样的心态进入大学的呢?我已经忘记了,似乎最后我还是像幼稚的孩子一样用理想的故事说服自己,说即使实现不了理想,也可以为能实现目标的人做最好的工具。

那之后的大一,我真的又重新努力学习了一年,对那些算法与数据结构的思考也的确有着和以前解题时差不多的思考的快感,但当那种刺激消去,却再没有和以往一样留下意义——我应该是前进了一步,但我不知道是朝哪去了。

所以我用更廉价的刺激麻痹着自己,再也没有未来的航向。于是我失去描绘文字的能力,也没有了捕捉美好的双眼,想要提笔却写不下任何词句、想要摄影也看不到任何动人的瞬间。

将视线转向桌子的另一侧,玻璃上倒映出刚才凝视过的伊蕾娜的模型,也许是因为带上了点近视,也许是因为失调的作息让我不太清醒,也不知道耳边的爆竹声是错觉还是现实,我好像看见雪花飘落,像是无数未能抵达终点的彗星,又像是天空崩落的银河。

坠落的星星,从她仰起的帽檐反射;银河的碎片,于她纤细指尖滑落。我突然意识到,魔女小姐的发色其实一如过往,那灰色不似月下苍白辉映的银,而是无数泥泞与鞋底践踏后,地面留下的灰。透过发梢的暖色不过是台灯落下的幻觉,无论是我所认识的她还是记忆中扭曲的星空,都不过是理想里的悖论。

我第一次知道她时,那还是初三的最后一学期,借由着理想与进步走出阴霾的我试着去创作些什么。那还是我能写出好文字的时候,我在给小说人物的外貌找参考,而当我第一次从插画中看到她时,我便生出一种强烈的欲望——我想要知道她的故事。

从小我就很喜欢魔女的形象,觉得那种神秘与无所不能的力量可以带走一切令人困苦的东西,后来它又与青春期对异性的想象结合在一起。再后来,初中时候的那些遭遇,让我也把自己比作人生的旅者,在寻找自己想要的终点。于是魔女与旅人的组合,一下子就吸引了我,我也说不上来那是什么感觉,不过最后我为了读懂她的故事学会了日语。

大学以后,虽然几年过去,这本小说早就有了翻译,但我还是我买下了未经翻译的原著。

可是,当张开的翅膀断裂、当自雕的朽木破碎,我甚至失去了翻开它的勇气,失去了面对她的勇气。我想,究其本质,是失去了面对过去自己的勇气。

而那时我用“为能实现理想的人做最好的工具”来说服自己,以为只要把那些学透的书如同勋章一般摆满书架,就能寻回十八岁那年轰然跌落的银河。但对理想和生活徒劳的维护最终没能换来继续前进的勇气,于是我用麻木的心情翻开了书,用我从没想象过的心境阅读了它。

此时我才意识到,这个我心中投射着一切美好想象与愿望的旅人,也早已被商业的毒素宣判了死刑。

在故事的开头,她是万千城邦中穿行的旅人,如晨风般自在,如溪流般静谧。一个个单元剧中,脚印与扫帚的尾迹勾勒起寓言与现实的边界,故事在她眼底沉淀成沙,最后在黎明前的篝火中凝成琥珀。在相遇与离别的故事里,旅途中每一场相遇都如同投入心湖的石子,扩散起涟漪,却不搅动湖心的倒影。我看到旅者与魔女,群山与大海。旁观者的见证与亲历者的沉溺,都是存在与成长的注脚。她向心中的远方飞去,好像是追逐理想的人,路过无数风景。

但……她最终死在了第四册的开头,或者说结尾。

在那之后,她依然在旅行,但足迹开始缠绕起刻意铺设的丝线——每一次驻足不再为见证世界的棱角,而是为了展示被精心设计的不知谁人的侧脸。旅人足下的山海被百合花田覆盖,倒映过星尘的眼底折射出被设计好的暧昧。寓言故事,褪色成蕾丝内衣的花边,相遇与离别,变作八音盒里的谎言。而八音盒奏响不和谐的靡音,用欲望配对着目之所及的人物。那名为定义权的笔墨,也肆意地将无拘无束的旅人缚上悬丝,让她随那些自以为高尚之人的下作欲望起舞。而旅人也不再需要与整个世界对话——她只需要成为洁净大厅中央的完美符号,让新的受众投射去爱欲的眼光,将所有的凝视都转化成甜蜜的幻象。就像这五年来疯狂的百合受众自称的那样——他们用把自己矮化成“景观植物”的心态在一旁膜拜女人与女人之间的任何互动,令人作呕。

我清晰地知道,如棱镜般折射着沉思的作者死去了,如幻影般凝结着美好的魔女死去了,如航灯般飞翔于夜空的旅人也死去了。

我听说,这是作者想要封笔前最后一次尝试创作。在坚持了三册自己的风格后,面对停刊的压力,他听从编辑的建议,乘着那些年百合爱好者遍地开花的东风,在传统读者也还没被百合爱好者广泛攻击,因而不太反感百合营业的时间点一改作品的风格,以亲手杀死自己笔下的角色与世界为代价,换来了作品的大热与创作生涯的延续。

我理解这种现实,即便对于我来说有特殊的意义,但对于作者而言,这也不过是用来换钱的笔墨,而墨水排列组合的方式并不重要。

只是后来他的其它作品也依赖起了百合营业的路径,即使是新作也完全失去了自己的风格。也许,这也是杀死自己创作理想与笔下角色的代价,我不知道。

但有一点我很清楚,就像那时的我没能克服现实的阻碍,最后变得混混度日一样,当理想的颜料被现实稀释成苍白水痕,就连虚构的魔女也失去了飞行的魔法。

无论是想象中的旅人,还是现实中的自己,或许我们都没能挣脱什么,只是不断高举尝试的棱镜,把理想折射成照进现实的光谱,而有人看见彩虹,有人看见色散。